До войны мы жили в Ленинграде

- 4 августа 2020

Автор: Вера Высочина, журнал "Акценты"

Текст: Александр Вальдемарович Доос

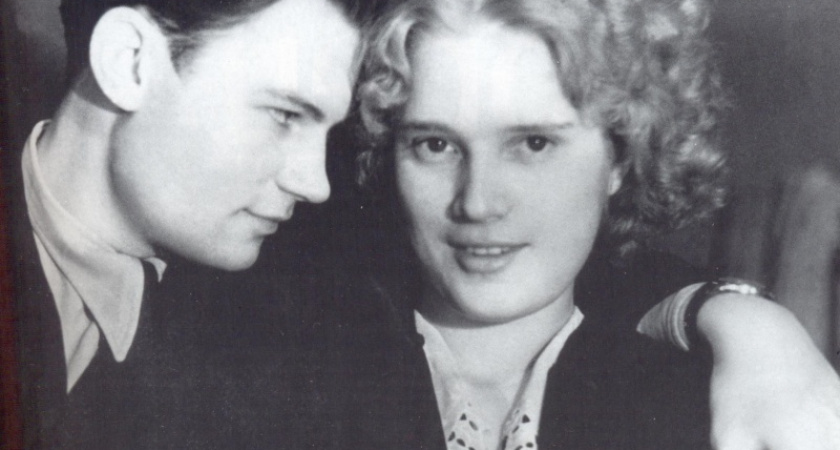

Фото из архива журнала "Петербургская свадьба"

… на улице Жуковского, дом 63, квартира 5. Я родился 27 ноября 1935 года. Когда маме принесли ребенка, был страшный скандал с истерикой: маме показалось, что это не её ребенок, а «какой-то китайчонок, моего ребенка подменили!». Ее можно было понять, у меня и сейчас-то лицо «на любителя», а тогда оно было совсем круглое, опухшее, с узкими глазками. И возможно даже неприветливое. Да и мне как-то не пришло в голову сделать какое-нибудь выражение на лице, хотя бы глазки пошире разинуть, подмигнуть ей что ли, мол, не боись, маманя, это я. Врачи набежали, маму отругали: «Да вы что-о? У нас такое сроду не практикуется!». Короче, инцидент исчерпали, и я остался в семье.

Вообще, воспоминаний из раннего детства в памяти моей сохранилось мало. Даже удивительно, насколько они незначительные и отрывочные. Например, помню, что вот мы с мамой и папой стоим на трамвайной остановке, собираемся в гости к тете Марусе, папиной сестре. Вечер, темно. Вдалеке появляется трамвай. Папа говорит:

– Наш.

– А как ты узнал? – спрашиваю я.

– А вон видишь, у него вверху огни – синий и красный, значит наш.

Меня так потрясло это сообщение! Значит можно издалека узнать по огонькам, какой номер у трамвая! Какой гениальный по своей простоте технологический прием! - подумал я (хотя, возможно, и какими-то другими, детскими словами).

И вот помню этот случай всю жизнь.

Пройдя блокаду Ленинграда, не могу не думать над двумя важными для меня вопросами. Первый: кем же были ленинградцы-блокадники – героями или мучениками? Или и теми, и другими? Мой ответ – мучениками! Конечно, и среди мучеников были герои, особенно, среди военных, оборонявших город. Но основная масса полумертвых, почти без сознания, без воли и сил людей, которыми едва двигал почти один только инстинкт – это мученики. Я не даю оценку, хорошо это или плохо, и не снижает ли это обстоятельство общий взгляд на ленинградскую трагедию. Но мое мнение, мнение человека, прошедшего через блокаду, именно таково.

И второе, еще более важное. Что двигало немцами? Что вообще движет агрессором в войнах? Ну, во-первых, конечно, горячее стремление всех этих фюреров, «отцов» и прочих монархов к огромной, безграничной власти. У себя дома и, желательно, во всем мире. Это понятно - больные люди с гипертрофированным комплексом мании величия, подпираемым комплексом неполноценности. Они виноваты, но и мы, народ, хороши: вместо того, чтобы их лечить и «не пущать», мы их выбираем, терпим и даже прославляем, канонизируем. Мы не удивляемся и не возмущаемся, когда кто-то пишет или говорит: Наполеон – гений, Фридрих – «это голова», Сталин – отец всех народов. Даже про Гитлера можно услышать: «А вы знаете, как он поднял Германию? При нем не было безработицы!» Почему мы ведем себя так странно?

Одна из основных причин – идеология. Не только наши больные вожди ведут нас в кошмар войны, но и сами мы живем с изрядно деформированными представлениями. И даже не замечаем этого, стараемся не замечать.

Летом 1941 года мы с мамой почему-то поехали в город Солнцево под Москвой. Кажется, кто-то из родственников снимал там дачу и пригласил нас с мамой.

Я не припомню, чтобы среди окружавших нас людей произошло что-нибудь душераздирающее, когда мы узнали о начале войны 22 июня 1941 года. Никто тогда не бегал, не кричал, хотя и возникла поникшая в воздухе гнетущая озабоченность, напряженность.

Началом блокады считается 8 сентября 1941 года, когда пал Шлиссельбург - была прервана любая сухопутная связь Ленинграда со всей страной. Однако жители города потеряли возможность покинуть Ленинград двумя неделями раньше: железнодорожное сообщение было прервано 27 августа. Таким образом, первый этап эвакуации – два месяца. За это время город покинули 432 000 человек (в основном это были рабочие эвакуируемых заводов и много детей).

К сожалению, эвакуация детей была спланирована плохо. Геофизик и бард Александр Городницкий, которому в 41 году было 8 лет, вспоминает:

«Я попал в число тех десятков тысяч ленинградских детей, которых в июле сорок первого эвакуировали. В принципе, поступили правильно. Только вот план эвакуации был составлен на случай войны с белофиннами, и доставили нас в Новгородскую область практически навстречу наступающим фашистским частям. В конце августа с большим трудом нас удалось вывезти обратно в Ленинград, а 8 сентября сомкнулось кольцо блокады. И это было ещё одно головотяпство».

В начале сентября прошел слух, что один немецкий самолет сбит и упал в Таврический сад. Тогда мы еще не были такие слабые и пошли с мамой посмотреть. Действительно, на земле валялся немецкий бомбардировщик, весь разбитый и искореженный. Мне было досадно, что он упал не в пруд, ведь пруд был совсем рядом. И только много лет спустя я узнал, что этот «Юнкерс» не просто упал, он был сбит в бою летчиком Алексеем Севастьяновым. У Севастьянова кончились патроны, и он решил идти на таран. Главная трудность состояла в том, что это была ночь, а при таране обычно летчик стремится своим винтом повредить хвост или крыло вражеского самолета. Понятно, что в темноте этот сложнейший боевой маневр становился во много раз труднее и опаснее. Но Севастьянов очень хотел сбить ненавистный бомбардировщик, и он сделал это. Это был первый в мире ночной таран!

С ноября стали умирать в массовом количестве. Если до войны от естественных причин в среднем умирали 100 человек в день, то теперь – более 4000. Были дни, когда умирали по 6-7 тысяч человек. Мужчины умирали гораздо быстрее, чем женщины, хотя в городе их оставалось немного, в среднем на каждые 100 смертей приходилось 63 мужчины и 37 женщин.

Перестал работать водопровод и канализация. Каким-то образом некоторые колодцы на улицах, в которых проходили водопроводные трубы, превратили в обычные колодцы. Люди приходили с вёдрами, бидончиками, у кого что было, и на веревочках опускали их в колодец. Другие брали воду из лунок, прорубленных во льду Невы, Фонтанки и других рек и каналов. Голодным людям, дистрофикам это было очень трудно делать. Они расплескивали воду, возле колодца образовывалась наледь. Вспоминают, что сквозь прозрачный лед кое-где были видны тела людей, умерших около лунки или колодца и залитых сверху водой, вмороженных в лед.

Появились новые, дотоле не существовавшие виды преступлений. Ну, первое, конечно, воровство карточек. Если ты терял карточки или их у тебя крали, отбирали – это почти всегда смерть. Ведь власти приняли решение – «утраченные» карточки ни под каким видом не возобновлять.

Другое преступление – грабеж в булочной. Обычно какой-нибудь подросток терся около прилавка, а когда кто-то получал свой кусок, этот мальчишка молниеносно его хватал и запихивал в рот, благо кусок был совсем невелик. Вся остальная очередь бросалась на грабителя и начинала его бить, а парнишка под тумаками был сосредоточен не на том, чтобы убежать, а на том, чтобы успеть съесть как можно больше, желательно всё. Кончалось тем, что избитый «грабитель» и женщины из очереди вместе плакали.

Часто люди через «не могу» шли на работу, там они были в коллективе, некоторые на работе и жили. Вокруг были люди, в самые страшные минуты кто-то приходил на помощь, мог хотя бы поднести стакан горячей воды, оказать первую медицинскую помощь. Самое главное, всегда был кто-то, кто мог заставить встать с койки и идти что-то делать. Как показал опыт блокады, второй вариант поведения при голоде оказался более правильным: люди, находящиеся в группе таких же, как они, выживали чаще.

Дети практически не играли, все были предельно ослаблены. Воспитательницы рассказывали родителям, что дети, придя в садик, усаживались на свои стульчики вокруг своих столиков и начинали друг другу рассказывать, кто что ел до войны.

Около нашего дома на Лиговке несколько дней лежал труп мужчины, да прямо на тропинке, протоптанной в снегу. Некоторые его перешагивали, но образовались еще и две маленькие тропинки справа и слева от тела, можно даже было его обойти, не отпуская мамину ручку, мама шла с одной стороны, а я – с другой. Мы в эти минуты не говорили друг другу ни слова, как бы ни замечая этого дядьку. Всё-таки через пару дней я спрашиваю у мамы:

– Мам, а ты видела там труп, когда мы в садик шли?

– Видела, а ты?

– Я тоже видел.

– А почему же ты мне ничего не сказал?

– Я не хотел тебя расстраивать.